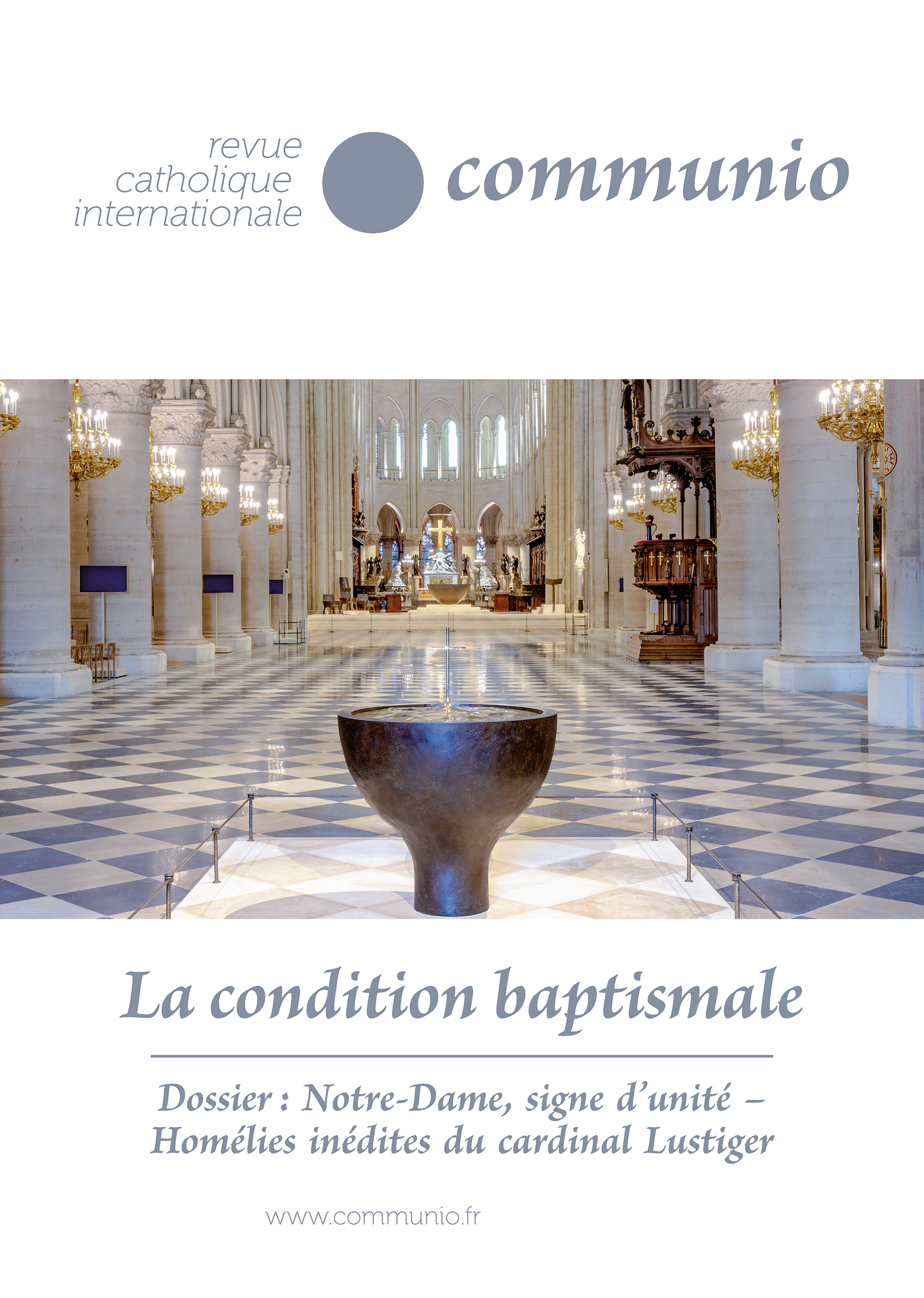

n°297 La condition baptismale Janvier - Février 2025*

Le baptême nous introduit dans une condition nouvelle: premier d'une série pluriannuelle sur les sept sacrements , ce cahier explore les multiples facettes de cette transformation radicale qui permet à l'homme d'être pleinement lui-même.

A cette nouveauté jaillie du mystère pascal, notre existance s'acclimate progressivement, pour que nous puissions vivre tout ce que le Christ a vécuet qu'Il puisse le vivre en nous.

Liminaire: Christophe Bourgeois

Editorial : Jean-Pierre Batut : Le baptême au commencement

Édouard Adé : Le baptême et l’unité du Mystère pascal

Le baptême est le « fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements ». Il est, au cœur du Triduum pascal, le foyer liturgique où est célébrée l’unité du mystère pascal. Liturgiquement et théologiquement, le baptême ne se sépare pas des autres sacrements de l’initiation chrétienne : confirmation et eucharistie. Toute la vie du baptisé est déploiement sacramentel dans le monde de cette unité existentielle qui fait le chrétien membre du corps du Christ, Prêtre, Prophète et Roi.

Andrew Louth : Baptême et déification

Le baptême peut-il se réduire à une « réparation » de notre nature humaine défigurée par le péché ? En reprenant une réflexion menée par Maxime le Confesseur sur la place de l’Incarnation du Fils dans le projet de son Père pour l’humanité, l’auteur montre comment le baptême s’insère pleinement dans l’économie de la Création, en récapitulant tous les êtres dans le projet de divinisation présent en Dieu dès le commencement du monde.

Michelina Tenace : Baptême et vie mystique dans La vie en Christ de Nicolas Cabasilas

Accessible à tous les baptisés, l’expérience mystique a ses racines dans le baptême, en raison de l’universelle vocation à la sainteté qui est, pour Cabasilas, universelle vocation à la vie mystique. Les sacrements manifestent la présence unique du Christ parmi nous, « comme notre fonds », portant les deux fruits de l’amour et de la joie. Le baptême préfigure l’expérience de la transfiguration.

Georg Röwekamp : « Merveilleuse expérience » − Le baptême dans le christianisme primitif

Il existe dès les premiers siècles chrétiens, en Orient et en Occident, une préparation au baptême, structurée à la manière d’un drame. Dans certaines communautés, le baptême est suivi de catéchèses dites mystagogiques, qui n’interprètent qu’après coup les rites symboliques indivi- duels. Cette forme peut être reconstituée à partir des catéchèses qui nous sont parvenues (Cyrille de Jérusalem, Jean Chrysostome, Théodore de Mopsueste, Ambroise) et des récits contemporains (dont ceux d’Égérie).

Jonathan Martin Ciraulo : Au commencement les eaux du baptême − Le baptême des petits enfants et l’inversion sacramentelle

Certains protestants, mais aussi Tertullien et même Hans Urs von Balthasar ont émis des réserves sur le baptême des petits enfants, parce qu’ils ne peuvent coopérer à la grâce qu’ils reçoivent. Mais le baptême n’utilise pas simplement de l’eau créée comme symbole de la vie, et il convient d’opérer une « inversion sacramentelle » : selon la Genèse, les eaux précèdent la Création, sont pénétrées par l’Esprit Saint et irriguent la Jérusalem céleste dans l’Apocalypse, de même que le Christ, nouvel Adam, précède dans l’être le premier Adam et que Dieu choisit ceux qu’il appelle à la liberté d’agir en communion avec lui.

Martin Steffens : Le combat spirituel du baptisé

Le terme de « condition », opposé à celui de « nature humaine » peut éclairer la condition baptismale, analogue à la condition humaine en ce qu’elle inclut le consentement à « vivre ce qu’il y a à vivre » : naissance, vie dans le monde et mortalité. Au centre : ne pas choisir de l’avoir été, et vivre avec Dieu. En cette condition baptismale le combat est à la fois spirituel et brutal.

Erik Varden et Tibor Görföl : Sur le baptême − Entretien

Évêque de Trondheim en Norvège et président de la Conférence épiscopale de Scandinavie, Erik Varden s’entretient avec Tibor Görföl de la « bien- heureuse objectivité » du baptême et déclare : « Si seulement nous avions la moindre idée de ce qui nous a déjà été donné, et si nous laissions simplement grandir cette semence de grâce ! »

Dossier:

Jean-Marie cardinal Lustiger : Notre-Dame, signe d’unité − Homélies inédites présentées par Jean-Baptiste Arnaud

Signet:

Walter Cardinal Kasper et Jan-Heiner Tück : Le second avènement du Christ − Entretien

Dans cet entretien sur la Parousie en temps de crise, il est question du temps de l’attente. Les chrétiens attendent le retour du Christ depuis environ 2 000 ans. Pourquoi ce retard ? Et quelles en sont les conséquences pour le mode de vie chrétien contemporain ?

Nous remercions Jean-Robert Armogathe, Françoise Brague, Jean Duchesne, Corinne Marion et Isabelle Rak pour leur gracieux concours comme traducteurs

Editorial de Jean-Pierre Batut: Le baptême au commencement

Comment parler de la condition baptismale par laquelle Communio inaugure la présente série sur les sacrements ? Peut-être en recourant à la distinction développée par Paul Beauchamp entre commencement et origine. Énoncer l’origine, ce n’est pas renoncer au temps, mais c’est dire autre chose que le temps : l’origine, écrit Beauchamp, est « le présent qui relève de sa chute le temps », et qui le fait par pure grâce, car « rien ne cause l’origine 1 ».

Dans l’être chrétien, le baptême est sans conteste du côté de l’origine. Selon l’Épître auxHébreux, « le Sanctificateur [le Christ] et les sanctifiés ont tous même origine, aussi ne rougit-il pas de les appeler frères » (2, 11). La traduction liturgique a introduit en force « origine » pour rendre l’énigmatique « ex henos pantes », littéralement « tous issus d’un seul ». Depuis que le Fils, dans son agir pascal, a suscité au Père « beaucoup de fils » (Hébreux 2, 10) désormais nés de Lui (Jean 1, 13), il peut sans honte les appeler ses frères. Cette appellation n’est pas controuvée, le mot « frères » est utilisé en rigueur de termes : nous avons vraiment même origine que lui. Non pas en vertu de la nature – nul n’est enfant de Dieu par nature – mais en vertu des « souffrances » de « l’Initiateur (archègos) de [notre] salut » (2, 10) : le contexte estformel. Le baptême qui donne origine, s’origine donc lui-même dans le Mystère pascal du Christ et inaugure une condition nouvelle – la condition baptismale. Nous suggérons ici de prendre le mot « condition » en un sens analogue à celui de « mode d’existence » que lui donne l’hymne aux Philippiens : « Jésus, de condition divine, ne retint pas comme une proie son égalité avec Dieu ; mais il se vida de luimême, prenant condition d’esclave » (Philippiens 2, 6-7).

La condition baptismale ne concerne pas que les humains ; sa dynamique rejoint une attente qui soulève tout l’univers. Rien d’étonnant à cela : si le Créateur est en même temps le Père (« je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ») il ne sait créer que de manière paternelle, de sorte que tout ce qui est issu de l’acte créateur soupire ensemble vers son accomplissement filial. C’est sans doute en ce sens que l’Épître aux Romains soutient que « la création tout entière gémit jusqu’à ce jour en travail d’enfantement ; et non pas elle seule, car nousmêmes, qui possédons les prémices de l’Esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l’attente de la filialisation (huiothesia), la rédemption de notre corps » (8, 22-23). Ce texte suscite deux étonnements au moins. Le premier tient au fait que l’attente de la création n’y est pas considérée à partir de nous mais que c’est nous, au contraire, qui prenons place à l’intérieur d’une attente cosmique. Le second tient à la spécification de l’attente. Le mot « filialisation » (qui dit plus qu’« adoption filiale ») au verset 23 n’est pas, comme on l’a cru parfois, un bloc erratique : il énonce le paradoxe d’un donné (« nous sommes enfants de Dieu », verset 16) qui est en même temps espérance, d’une origine dont l’effectuation est toujours en avant de nous car elle ne peut être qu’eschatologique et cosmique.

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On a souvent souligné que la création tout entière est contenue dans le premier verset de la Bible : c’est bien pourquoi il désigne l’Origine, la « source d’où jaillit une eau toujours nouvelle 2 ». Toute la suite du récit n’est que mise en ordre et agencement de ce qui, au départ, se présentait comme un tohubohu sans cohérence. Le premier verset donne origine et rend possible l’œuvre des six jours qui n’existerait pas sans lui ; et réciproquement si le Créateur, une fois posé le cadre que sont « le ciel et la terre », avait arrêté là son travail, le cadre serait vide du tableau qui lui donne sens et de l’Image et Ressemblance qui le parachèvent. Cela nous offre une possible analogie du rapport qu’entretiennent entre eux le baptême et la condition baptismale à laquelle le baptême (nouvelle création !) a donné origine.

Ce qui est déjà présent dans l’origine est appelé à se déployer dans le temps. La filiation transcende le temps puisqu’elle donne origine, mais elle appelle une réponse filiale qui exige le temps d’une vie humaine. La condition baptismale est « cette laborieuse acclimatation de l’origine dans l’aire du monde 3 », autrement dit cette alliance – et qui dit alliance, dit liberté sans cesse provoquée à répondre à l’initiateur du pacte. Voyez l’apôtre Paul qui, en tête de ses lettres, utilise le mot « saints » pour s’adresser à ses correspondants : tantôt il fait référence à un déjà-là en les appelant les « saints » (1 Corinthiens 6, 1-2 ; 2 Corinthiens 1, 1 ; Philippiens 1, 1 ; Romains 1, 7 etc.), tantôt il les appelle « saints par vocation » (1 Corinthiens 1, 2 etc.). Leur appartenance au Christ les a fait passer du côté de Dieu, elle leur a conféré une inamissible sainteté d’origine ; pour autant, cette condition nouvelle demeure « vocation universelle à la sainteté » : « Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et, par conséquent, réellement saints. Cette sanctification qu’ils ont reçue, il leur faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l’achever par leur vie. L’apôtre les avertit de vivre “comme il convient à des saints” (Éphésiens 5, 3), de revêtir “comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité” (Colossiens 3, 12), et de porter les fruits de l’Esprit pour leur sanctification (voir Galates 5, 22 ; Romains 6, 22) 4. »

Le baptême est du côté de l’origine, mais il y a aussi, paradoxalement, de la fin en lui. « Dans notre origine, il est question, sous le signe du baptême, de la mort et de la résurrection du Christ, donc de notre propre avenir pascal [...]. En ce sens, ce qui est devant nous s’inscrit en ce qui est en quelque sorte avant nous, je veux dire à la source de notre existence, en notre origine 5. » Si, comme l’écrit l’apôtre Paul, « baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été baptisés » (Romains 6, 3), le baptisé est cet être paradoxal qui a déjà sa mort derrière lui, celle-ci coïncidant avec sa naissance en Dieu. Dès lors, il serait contradictoire que l’existence chrétienne fût identique à celle des « sans-Dieu », les « a-theoi » d’Éphésiens 2, 12, « étrangers aux alliances de la Promesse » : bien au contraire, l’enjeu de leur vie est de s’offrir à Dieu « comme des vivants revenus de la mort » (Romains 6, 13). Le passage par la mort préfiguré dans la traversée de la Mer par les Hébreux, les eaux de la mort formant « muraille à leur droite et à leur gauche » (Exode 14, 22.29) s’est réalisé sous l’autorité du nouveau Moïse qui a accompli les figures. « Les baptisés sont pour ainsi dire des êtres qui vivent après quelque chose de leur mort et avec quelque chose de la résurrection finale. Cela fait partie de leur histoire 6. »

Cette réalité s’énonce chez l’Apôtre en termes de « création nouvelle » : « Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle ; l’ancien s’en est allé, le nouveau est là » (2 Corinthiens 5, 17). État de vie dans la chair où plus rien ni personne n’est connu « selon la chair » ! Dès lors, ce qui compte est d’avoir conscience que « le temps a cargué ses voiles » et de relever le défi chrétien par excellence, qui consiste à user de ce monde comme n’en usant pas : « Que ceux qui ont femme vivent comme s’ils n’en avaient pas ; ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas ; ceux qui sont dans la joie, comme s’ils n’étaient pas dans la joie ; ceux qui achètent, comme s’ils ne possédaient pas ; ceux qui usent de ce monde, comme s’ils n’en usaient pas – car elle passe, la figure de ce monde » (1 Corinthiens 7, 29-31).

Un contresens grave consisterait à interpréter ce texte comme une invitation à se retirer dans sa tour d’ivoire ou dans sa forteresse assiégée, ainsi que l’imagine aujourd’hui un traditionalisme redivivus qui a par ailleurs assez peu d’états d’âme devant l’usage immodéré des biens de ce monde 7. Au contraire, « l’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le désir de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir 8 ». Le propre des chrétiens n’est pas de renoncer à cultiver cette terre mais de se garder de confondre aucune réalité terrestre avec la réalité dernière : c’est le sens du fameux « comme si » paulinien, qui n’est en somme que le vieux précepte du rejet décidé des idoles. Maurice Merleau-Ponty l’avait compris, qui déclarait non sans humour : « les chrétiens sont de mauvais révolutionnaires et des conservateurs peu sûrs. »

Plaise au Ciel que Merleau-Ponty ait vu juste pour tous les chrétiens. Car le siècle congédié, du moins à titre de fin ultime, ne renonce pas à reprendre ses droits, et les idoles d’Égypte abandonnées de l’autre côté de la mer ne cessent de réapparaître sous des traits toujours séduisants. S’il y a un combat spirituel qui précède le baptême, il en est un tout aussi violent qui lui fait suite. Nul peut-être, chez les Pères de l’Église, ne l’a mieux perçu qu’Origène, qui lit tout le Livre de Josué avec ses plaies et ses bosses, et pour tout dire sa sauvagerie sanguinaire, en clef de lecture christologique, Josué figurant Jésus qui associe ses troupes (les baptisés) au « duel prodigieux 9 » qu’il livre avec les puissances infernales : « Tu les vois, ces armées innombrables de puissances ennemies et ces essaims de démons odieux excités contre Jésus (Josué) et contre l’armée d’Israël. Avant la venue de notre Seigneur et Sauveur, tous ces démons occupaient les âmes des hommes avec une tranquille sécurité, et ils régnaient sur leurs esprits et sur leurs corps. Mais depuis qu’est “apparue” sur la terre la grâce miséricordieuse “de Dieu notre Sauveur” (Tite 2, 11), et qu’elle nous a appris à vivre en ce monde dans la piété et dans la sainteté, éloignés de toute contagion du péché, pour que chacune de nos âmes retrouve sa propre liberté et cette “image de Dieu” (Genèse 1, 27) dans laquelle elle avait été créée au commencement, depuis lors ces anciens occupants d’iniquité soulèvent des luttes et des combats [...]. Et peut-être que plus augmente le peuple de Dieu, plus il s’accroît, plus il se multiplie, et plus s’agrandit la coalition contre lui 10. »

Il n’est pas de condition baptismale sans combat spirituel. C’est avant tout, répétons-le, le beau combat du Christ auquel le baptisé est associé par pure grâce en sa qualité de membre de l’Église contre laquelle le Mauvais, débusqué de son domaine, se déchaîne désormais « sachant que peu de temps lui reste » (Apocalypse 12, 12). Comme le combat de son Seigneur, le combat du chrétien ne concerne pas seulement celui qui le livre, mais bien le Corps tout entier contre lequel, au fur et à mesure qu’il grandit, se coalisent les puissances adverses. « Je suis fermement convaincu que lorsque les saints repoussent ces esprits instigateurs du péché, les battent et triomphent de chacun d’entre eux, ils affaiblissent l’armée des démons et, pour parler ainsi, en font périr un grand nombre [...]. Il s’ensuit que, comme beaucoup de démons ont déjà subi une défaite écrasante, les nations délivrées peuvent venir à la foi, chose qui leur serait impossible si les légions de démons subsistaient intactes comme auparavant 11. » Plus que notre combat personnel, ce combat est celui du Christ en nous ; il est celui de l’Église entière pour l’évangélisation des nations et la croissance du Règne de Dieu.

Après nous être tournés vers la fin et tout ce qui la prépare, revenons encore une fois à l’origine. Toute une tradition interprétative des premiers mots de la Bible privilégie la lecture « en un commencement » ou « dans le commencement » à la lecture communément admise « au commencement ». Cette tradition interprétative, autorisée par l’hébreu, a rendu possible l’identification du commencement avec le Christ. Ainsi Augustin : « Toi le Père, c’est dans le Principe de notre sagesse, Principe qui est ta Sagesse née de toi, égale à toi et coéternelle, c’est-à-dire dans ton Fils, que tu as fait le ciel et la terre 12. » Mais c’est déjà le cas du Nouveau Testament qui, sans comporter la moindre citation des premiers versets de la Genèse, affirme à plusieurs reprises que le Commencement n’est autre que le Christ 13 :le Christ « Premier-né de toute création » (Colossiens1,15), le Christ « Premier-né d’entre les morts » (1, 18 ; Apocalypse 1, 5), le Christ « par qui toutes choses sont venues à l’existence (1 Corinthiens 8, 6), en qui « ont été créées toutes choses » (Colossiens 1, 16), « par qui [le Père] a fait les siècles » (Hébreux 1, 2), est aussi Celui en qui nous sommes nous-mêmes devenus « une création nouvelle » (1 Corinthiens 5, 17), un « Homme nouveau créé selon Dieu » (Éphésiens 4, 24). Si bien qu’on peut dire de nous, ainsi que l’affirme Éphésiens 2, 10, que « nous sommes l’ouvrage de Dieu, créés en Christ Jésus en vue des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance pour qu’en elles nous marchions » (Éphésiens 2, 10).

Tout cela nous dit quelque chose du projet caché depuis toujours dans le cœur de Dieu, à quoi répond dans l’histoire le sacrement du baptême : projet antérieur à toute création, et donc au péché, de conjoindre Celui « par qui tout a été fait » (Credo) à ce qu’Il a fait, à savoir l’homme et par lui le cosmos. Regardons le Catéchisme, dès son premier paragraphe : « Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l’homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse 14. » Et l’explicitation christologique de cette affirmation : « “Dieu qui habite une lumière inaccessible” (1 Timothée 6, 16) veut communiquer sa propre vie aux hommes librement créés par Lui, pour en faire, dans son Fils unique, des fils adoptifs 15. » Le Catéchisme renvoie ici à l’hymne paulinienne aux Éphésiens qui, de fait, dans les sept « eulogies » (= bénédictions) qui la composent, énonce notre élection et notre adoption dans le Christ comme décidées par Dieu « dès avant la création du monde » (1, 4), l’eulogie de la rédemption ne venant qu’en troisième lieu, suivie de l’eulogie de la révélation de ce bienveillant dessein (eudokia) par lequel toutes choses, les célestes comme les terrestres, seront ramenées à la Tête (anakephalaiôsis) qui est le Christ 16.

Pareille antériorité du projet de Dieu justifie d’aborder le baptême d’une manière qui ne se limite pas à sa dimension médicinale de guérison du péché originel, même si cette dimension fondamentale est incluse dans tout discours sur ce sacrement 17. Incluse, mais non première, comme le survol de l’hymne aux Éphésiens vient de nous le montrer. On fait déjà un pas de plus en passant de la guérison au salut : la dimension médicinale court toujours le risque d’être chosifiée (ce que font les lépreux guéris qui ne reviennent pas vers Jésus), alors que la dimension salvifique demeure interpersonnelle – Dieu est « mon roc et mon salut ».

Saint Thomas d’Aquin, tout en prenant en compte la dimension de guérison des sacrements envisagés comme « différents remèdes du péché 18 », s’est montré soucieux d’en dégager la positivité en y voyant des signes de sainteté : à ce titre, il les étudie dans la Somme après l’incarnation et avant l’eschatologie 19, faisant ainsi de leur étude un prolongement de la christologie. Intuition remarquable : les sacrements, et en premier lieu le baptême, « sont signes de sainteté en étant à la fois après la venue du Christ et avant la gloire 20 ». En d’autres termes ils sont les secours du chemin, de la condition pèlerine, configurant au Christ l’homme en marche vers la patrie. Les sacrements, et éminemment le baptême, ne nous sauvent pas de l’histoire : ils nous sauvent dans l’histoire, qu’ils transforment en itinéraire d’alliance. On relèvera toutefois dans cette très belle conception des sacrements l’absence relative de leur dimension ecclésiale, absence assez compréhensible à une époque où l’Église et la société donnaient presque l’impression de se confondre.

L’afflux actuel des catéchumènes dans notre pays (à relativiser en prenant en compte le recul considérable du baptême des petits enfants) met en revanche en évidence le rôle capital de l’Église, tant pour l’appel au baptême (qui a cessé d’être une convention sociale) que pour sa préparation (qui requiert le concours de la communauté paroissiale dans la formation des catéchumènes et l’accompagnement des étapes liturgiques) et l’après-baptême (soutien à apporter durant le temps du néophytat, pour l’acquisition de mœurs chrétiennes et pour l’enracinement dans la vie ecclésiale).

*****

Au fil des pages de ce cahier, le lecteur retrouvera la tension entre l’origine « d’où jaillit une eau toujours nouvelle » et l’appel à engager notre vie personnelle dans ce qui sera à son échelle l’équivalent de l’œuvre des six jours, prodromes du repos de Dieu devenu pour nous repos en Dieu. L’article d’Édouard Adé sur Le baptême et l’unité du mystère pascal 21, en partant de la liturgie pascale où est célébré le baptême, montre en elle précisément l’Origine, le « foyer où tout converge et la source de laquelle tout découle » (Louis Bouyer) : redécouverte d’une évidence centrale des premiers siècles chrétiens et mise en lumière de l’unité des sacrements de l’initiation, que la pratique latine dans son évolution historique avait peu à peu perdu de vue. À telle enseigne qu’il n’est pas exagéré de voir en eux « un seul sacramentum » en trois gestes différents : « les autres sacrements ne viennent pas ajouter quelque chose qui manquerait à ce sacramentum premier, ils viennent simplement soit restaurer, soit spécifier » ce qui est contenu in nuce dans ce triple geste sacramentel du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie.

Avec les réflexions de Andrew Louth intitulées Baptême et déification 22, la perspective s’élargit à la question du projet de Dieu comme tel, le « bienveillant dessein » dont nous avons parlé plus haut à propos de l’hymne aux Éphésiens. Peut-on, comme a tendu à le faire la théologie latine, réduire ce « bon plaisir » (eudokia) de Dieu à un « plan B » de réparation du péché, une fois qu’il a été commis ? Cela estil soutenable, même si l’on prend la précaution de préciser que ce même péché était connu de Dieu dans sa prescience divine ? Ni l’une ni l’autre explication n’échappe à l’anthropomorphisme d’un avant et d’un après, quelque précaution que l’on prenne pour éviter la figure d’un Dieu qui « joue aux dés ». La véritable question, comme le souligne l’auteur, est celle du pourquoi de la création et de la place de l’humanité en elle. Le cosmos, et l’homme avec lui, est appelé à l’existence pour être transfiguré en Christ, puisqu’il est « Premier-né de toute création » (Colossiens 1, 15). Plus fondamentale que le débat bien postérieur des thomistes et des scotistes sur le motif de l’incarnation, l’intuition contemplative de Maxime le Confesseur est de montrer le mystère du Christ préexistant à l’incarnation, ce mystère dont l’Écriture nous dit qu’il était « caché depuis les siècles et les générations, et maintenant manifesté » (Colossiens 1, 26).

Il reste à se demander si, dans le symbolisme rituel lui-même, cette dimension cosmique peut se trouver corroborée. Le dossier scripturaire traitant du baptême selon la symbolique de la mort et de la résurrection, s’il ne la contredit pas, s’avère insuffisant pour l’établir. En revanche, les textes sur le baptême comme « recréation » ou « anamnèse de la création » vont bel et bien dans ce sens, ainsi que le montre la belle prière de bénédiction de l’eau attribuée à saint Sophrone. Pour entendre jusqu’au bout la notion de « déification » il faudra donc élargir le consortes divinae naturae de 2 Pierre 1, 4 et l’entendre non seulement (si l’on peut dire) comme participation à la vie divine, mais aussi et en même temps comme communion de l’humanité à la transfiguration totale du cosmos en Dieu.

Avec Nicolas Cabasilas, nous passons du VIIe au XIVe siècle en demeurant dans l’univers de la chrétienté orientale 23. La question qu’affronte Michelina Tenace 24 est finalement celle de l’anticipation de la divinisation dans la vie mystique qui découle du baptême. Qui mieux qu’un mystique est à même de parler de la vie mystique ? Cabasilas confesse résolument qu’elle découle de la vie sacramentelle et sollicite l’engagement de notre liberté : la vie surnaturelle est une « vie d’union au Christ qui nous est communiquée par les sacrements et à laquelle nous devons prêter le concours de notre volonté ». Par sacrements, on entend d’abord les trois sacrements de l’initiation, envisagés ici une fois de plus dans leur indivisible unité et perfection : perfection de la naissance-résurrection en Dieu, perfection du don de son Esprit, perfection de la communion à Dieu dans le Christ-Eucharistie. Le tout en ne confondant pas perfection et perception : les considérations psychologiques n’ont pas à être mêlées à ce qui est d’ordre théologal. Ainsi entendue, l’expérience sacramentelle demeure toujours à la fois mystique et théologique, la théologie étant elle-même ancrée dans la contemplation de l’abaissement prodigieux de Dieu dans le Christ, dont le correspondant est l’élévation prodigieuse de l’humanité divinisée par Lui.

Avec Georg Röwekamp 25 nous sommes conviés à une enquête minutieuse sur la manière dont le baptême a été conféré à travers l’histoire. L’évolution s’est faite dans la continuité, ainsi que le montre l’observation des différentes phases de l’initiation baptismale du serviteur de la reine Candace au chapitre 8 des Actes. Déjà apparaît l’indispensable préparation, basée sur l’accomplissement des Écritures en Jésus-Christ – préhistoire du catéchuménat. La question de l’eunuque de Candace « qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » laisse également entrevoir les changements de mode de vie et de conduite requis pour l’administration du baptême. Vient ensuite la triple interrogation sur la foi, et pour finir, l’usage de l’eau pour célébrer le sacrement – avec un doute sérieux sur l’antiquité du baptême par immersion, question complexe dont on laissera le lecteur découvrir les attendus.

Le quatrième siècle, époque de la paix de l’Église mais aussi de l’hérésie arienne, est l’âge d’or du catéchuménat, la fin des persécutions et l’attitude pro-chrétienne de Constantin favorisant des entrées massives dans l’Église. On trouvera dans l’article un développement très documenté basé sur les témoignages des grands contemporains, avec l’accent très remarquable mis sur le témoignage des sens et la catéchèse par les yeux : « Voir, écrit un auteur, est beaucoup plus important qu’entendre. » On ne pourra que s’interroger en conséquence sur le prurit de commentaires qui continue encore çà et là à gangrener nos liturgies sacramentelles.

Que voit-on lors d’un baptême ? L’élément central est l’eau ! Ce signe sacramentel valait d’être interrogé pour lui-même, en faisant la part belle à son rapport à la création. C’est à quoi s’attache l’article de Jonathan Martin Ciraulo « Au commencement, les eaux du baptême » 26. L’approche proposée par l’auteur, à savoir la question du baptême des petits enfants, pourrait déconcerter, et davantage encore la position de Hans Urs von Balthasar sur le sujet. Mais comme on le verra, plus que d’une hostilité de principe à l’égard du pédobaptisme, il s’agissait chez Balthasar d’une réserve : le baptême des petits enfants devait rester selon lui l’exception et non la règle. Ce point de vue a d’ailleurs évolué à la fin de sa vie dans une perspective qu’il désigne sous le vocable de « cosmique-universelle ».

Ce terme nous introduit in medias res à partir d’une réflexion bien connue du Pasteur d’Hermas : c’est à cause de l’Église que le monde a été créé, et non l’inverse. Il y a là ce que l’auteur désigne par la notion très suggestive d’inversion sacramentelle, à savoir : ce n’est pas, comme on le croit d’habitude, le sacrement qui a recours au créé, mais c’est le créé qui existe en vue du sacrement. Dans le sacrement qui scelle l’entrée dans l’Église, il doit y avoir par conséquent quelque chose qui dépasse un questionnement sur l’âge du récipiendaire, en engageant la « responsabilité cosmique » de l’Église tout entière.

Le destin de l’eau, écrit Eliade, est « de précéder la création et de la réabsorber » : au commencement étaient les eaux ! Elles sont en quelque sorte le sacrement primordial. De fait, l’Écriture tout entière est traversée par le thème de l’eau – sans oublier la vie publique du Christ, qui s’ouvre sur le baptême et l’eau changée en vin à Cana, pour s’achever sur le lavement des pieds et l’eau qui jaillit avec le sang du côté droit.

De même que l’article de Röwekamp soulignait la dimension concrète de l’itinéraire des catéchumènes à partir du schème de la vision, de même celui de Ciraulo prend appui sur saint Paul pour exprimer la même conviction : « Ce n’est pas le spirituel qui est premier, mais le corporel, et ensuite le spirituel » (1 Corinthiens 15, 46). Le corporel, en l’occurrence, se caractérise avant tout par son omniprésence. L’eau est présente partout (enfin presque) : c’est l’élément le plus simple, le plus humble, qui est choisi dans la création pour porter les réalités les plus divines. Il nous faut donc « inverser » notre approche spontanée qui part du sacrement pour aboutir à l’élément, et c’est précisément ce à quoi invitait Tertullien dans son De Baptismo. Qui n’honore pas l’eau, ne comprendra pas le baptême : l’eau a été créée en vue du baptême, « pour être la demeure de l’Esprit ». Voilà pourquoi « le Christ n’est jamais sans eau » (numquam sine aqua Christus)! On doit en conclure hardiment que la « seconde naissance par l’eau et l’Esprit est en fait la véritable naissance par rapport à laquelle la naissance biologique apparaît comme un écho et une ombre lointains. »

Ce qui vaut pour l’eau, vaut tout aussi bien pour le pain, dont le symbolisme apparaît comme ayant été voulu pour supporter un jour la signification surnaturelle que le Christ allait lui donner. La perspective « cosmique-universelle » nous convie donc à un regard renouvelé sur le monde, tout entier porteur d’une sacramentalité qui prépare le Dieu « tout en tous ».

*****

Nous avons déjà évoqué le combat spirituel du baptisé. Mais c’est sous un angle original et plus ample que Martin Steffens 27 nous invite à l’envisager, en faisant le lien entre la condition humaine et la condition baptismale, considérées chacune en ses trois étapes : naissance, vie dans le monde et mortalité. Ce qui amène la question cruciale : « peut-on vivre pleinement notre condition d’homme sans la référer à celle baptismale ? »

Cette approche fait en quelque sorte pendant à celle de « l’inversion sacramentelle », mais ce qui est proposé ici, c’est de partir du sacrement pour comprendre notre condition humaine dans toute sa profondeur. On relira ainsi le consentement à être comme consentement à être aimé par Dieu, la vie dans le monde comme un choix toujours à réitérer de « ne pas choisir d’avoir été choisi », en d’autres termes comme la ratification d’une élection ; la mort enfin comme récapitulation, jugement, et surtout offrande. Pareille relecture affectera ultimement la notion même de combat spirituel : n’y voir autre chose que l’option du bien contre le mal serait rester aveugle à son véritable enjeu qui « consiste, quant au tout de la vie, dans l’acte d’accepter ou de refuser la primauté de la bénédiction ». Ce combat, bien que Martin Steffens ne l’évoque pas explicitement, ne serait-il pas celui de Jacob : « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies béni » (Genèse 32, 27) ? Combat dont l’enjeu est de « se laisser gagner », combat où Jacob reçoit son nom – Israël, fort contre Dieu.

Martin Steffens nous le montre avec force : c’est la condition baptismale, avec le réalisme nouveau qu’elle rend possible, qui nous dévoile par contraste l’ampleur véritable du péché : il « ne doit pas s’entendre seulement comme une faute morale, mais, plus radicalement, comme ce qui nourrit la tentation de désespérer ». Ainsi la condition baptismale donnet-elle accès à la condition humaine dans toute sa vérité. On pourrait rappeler à ce propos les dernières paroles du Curé de campagne de Bernanos : « Il est plus facile que l’on croit de se haïr. La grâce est de s’oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s’aimer humblement soi-même, comme n’importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. ».

L’entretien avec Erik Varden 28 enfin, évêque de Trondheim en Norvège, invite à poursuivre la réflexion dans une perspective pastorale en rapport avec la situation actuelle du christianisme en Europe : reflux considérable du pédobaptisme et augmentation significative des demandes de baptême chez les jeunes et les adultes. On ne peut que s’émerveiller des chemins souvent déconcertants que la grâce se fraie dans ces existences. Mais comme on l’a dit, cette nouvelle donne est aussi un appel à souligner davantage la dimension ecclésiale du baptême, non seulement dans sa réception, mais dans ce qui le précède et ce qui le suit : « nourrir la conscience de ce qu’on a reçu ». À cet égard, comme le souligne l’entretien, une redécouverte de la mystagogie est indispensable.

Éclairante est surtout, pour notre propos, la notion bénédictine de conversatio morum, autre manière de désigner la condition baptismale en soulignant le dynamisme qui la caractérise. Le paradoxe de cette incessante conversatio dans la vie monastique, pourtant placée sous le signe de la permanence, est le paradoxe même du baptême et de la vie nouvelle qu’il inaugure : « je pensais que j’étais arrivé et je n’ai même pas commencé ! » Un paradoxe et une tension que Jean Daniélou, méditant sur la vie chrétienne comme préparation à la vie future, résumait en des termes qui sont une définition de la condition baptismale : « Cette vie consiste pour le chrétien à se donner peu à peu des mœurs divines. Et l’éducation qui se poursuit jusqu’à l’heure de la mort, car toute la vie humaine n’est qu’une adolescence, consiste, selon le mot de Jean Guitton, “dans cette discipline par laquelle on prépare l’enfant à sa vie temporelle, l’adulte à sa vie éternelle, afin que ce qu’il voit, il ait l’impression de l’avoir déjà vu”. Il ne faut pas que nous soyons dépaysés en arrivant au ciel. Notre vie est un apprentissage. Il s’agit d’apprendre les rudiments de ce que nous aurons à exercer un jour. Ainsi essayons-nous déjà dans la prière de balbutier ce qui sera plus tard la “conversation céleste” avec Dieu et avec ses anges ; ainsi faut-il dégrossir notre intelligence si collée au monde de l’espace et du temps et la naturaliser peu à peu aux choses divines par l’action des dons du Saint-Esprit ; ainsi la charité est-elle le début maladroit de cette entière communion qui rassemblera tous les saints. Ce faisant nous commençons de faire ce que nous aurons à faire toujours. C’est notre vraie vie qui s’ébauche. Tout commence 29. »

1 Paul BEAUCHAMP, L’un et l’autre Testament, t. II « Accomplir les Écritures », Seuil 1990, p. 33-34.

2 André WÉNIN, « La création séparation comme œuvre de l’origine », dans F. Mies (éd.), Que soit ! L’idée de création comme don à la pensée, Bruxelles, Lessius 2013, p. 34

3 P. BEAUCHAMP, op.cit., p. 34.

4 Concile Vatican II, Lumen Gentium, no 40.

5 Henri BOURGEOIS, Le baptême et la vie baptismale, DDB 1990, p. 116.

7 Ce tropisme malsain rend compte du succès ambigu chez nombre de jeunes clercs du Pari bénédictin de Rod DREHER (Artège 2017).

8 Concile Vatican II, Gaudium et Spes, no 39.

9 « Mors et vita duello conflixere mirando » – « la Vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux » (Victimae paschali, Séquence du jour de Pâques).

10 ORIGÈNE, Homélies sur Josué, XIV, 1 (SC 71, p. 319).

11 Homéliessur Josué,XV,6 (SC71,p.351).

13 Voir A. FEUILLET, Le Christ Sagesse de Dieu d’après les épîtres pauliniennes, Gabalda 1966.

14 Catéchisme de l’Église catholique (CEC), § 1

16 Je commente ici Éphésiens 1, 4-10. Les trois « eulogies » suivantes concernent l’élection des juifs (= « nous », 1, 11, magnifiquement désignés comme les « pré-espérants dans le Christ », 1, 12) et celle des païens (= « vous aussi », 1, 13), les uns et les autres formant ensemble « [le peuple que Dieu] s’est acquis pour la louange de sa gloire » (7e et dernière eulogie : 1, 14).

17 Voir à ce sujet dans ce cahier ce que Andrew LOUTH appelle le « grand arc qui va de la création à la déification », à l’intérieur duquel se situe « le petit arc qui va de la chute à la rédemption », p. 33

18 De Veritate 27, 5, 12. Saint Thomas restait encore dans cette ligne médicinale dans le Commentaire des Sentences de Pierre LOMBARD. Voir Didier GONNEAUD, Repères pour une théologie des sacrements, Cité vivante, 2002, en particulier le chapitre 3. Si l’élargisse- ment de perspective est un apport majeur de l’Aquinate, la dimension médicinale demeure essentielle pour toutes les époques. Pastoralement, elle connaît même aujourd’hui une perti- nence nouvelle : voir dans ce cahier l’entretien avec Erik Varden, évêque de Trondheim, p. 97.

19 Laquelle n’y figure pas, puisque la Somme s’arrête avec le sacrement de péni- tence. Citons ces remarques très éclairantes de D. GONNEAUD : « Si la Somme de théologie ne s’interrompait pas brutalement avec l’étude inachevée du sacrement de pénitence, la place réservée aux sacrements, après la christologie, auraitfait d’euxune sorted’ouverture en direction de l’eschatologie, en les situant juste avant la conclusion que saintThomas prévoyaitde consacrer à l’accomplissement de la création dans le royaume de Dieu. L’interruption de la Somme a comme brisé le mouvement de pensée qui aurait fait des sacrements comme un pont entre les mystères historiques du Christ incarné et l’achèvement universel de ces mystères dans la béatitude finale. Si l’architecture globale de la Somme avait atteint son terme, l’étude des sacrements aurait sans doute davantage fait apparaître leur place dans le cheminement de l’humanité vers sa récapitulation dans le Christ, et souligné leur rôle dans la croissance personnelle et sociale de l’homme » (op. cit., p. 66).

20 Didier GONNEAUD, op. cit., p. 40

23 De CABASILAS, on lira La vie en ChristI et II édité par Marie-Hélène CONGOURDEAU, membre du Comité de rédaction de Communio(SourcesChrétiennes 355 et 361, Cerf 2009), ainsi que Incarnation et maternité divine, six homélies (collection « Les Pères dans la foi », Migne-Cerf 2024).

Walter Cardinal Kasper et Jan-Heiner Tück : Le second avènement du Christ − Entretien

Dans cet entretien sur la Parousie en temps de crise, il est question du temps de l’attente. Les chrétiens attendent le retour du Christ depuis environ 2 000 ans. Pourquoi ce retard ? Et quelles en sont les conséquences pour le mode de vie chrétien contemporain ?

Revue papier

| Prix HT €* | TVA % | Prix TTC* | Stock |

|---|---|---|---|

| 13.71€ | 2.10% | 14.00€ | 37 |

Revue numérique

| Titre | Prix HT € | TVA % | Prix TTC | Action |

|---|---|---|---|---|

| La condition baptismale - pdf | 7.84€ | 2.10% | 8.00€ | Ajouter au panier |

| Editorial de Jean-Pierre Batut - le baptême au commencement - pdf | Gratuit pour tout le monde | Télécharger | ||

| Edouard Ade- le baptême et l'unité du Mystère pascal - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Andrew Louth - Baptême et déification - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Michelina Tenace - Baptême et vie mystique dans La vie en Christ de Nicolas Cabasilas - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Georg Röwekamp- " Merveilleuse expérience" - Le baptême dans le christianisme primitif - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Jonathan Martin Ciraulo - Au commencement les eaux du baptême- Le baptême des petits enfants et l'inversion sacramentelle - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Martin Steffens - Le combat spirituel du baptisé - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Erik Varden et Tibor Görföl - Sur le baptême - Entretien - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Dossier- " La demeure de Dieu parmi les hommes"- Homélie pour la fête de la dédicace de Notre-Dame de Paris , 1er juin 1986 - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Dossier- "les objets n'ont pas d'âme, mais ils parlent à l'âme"- Homélie pour la consécration de l'autel, Notre-Dame de Paris, 16 juin 1989 - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |

| Signet- Walter Cardinal Kasper et Jan-Heiner Tück- Le second avènement du Christ- Entretien - pdf | 3.43€ | 2.10% | 3.50€ | Ajouter au panier |